Wiener Reichskrone unter der Lupe

Das Forschungsprojekt "Crown" im Kunsthistorischen Museum Wien ergründet die Geheimnisse der Reichskrone

Ein Teil des Redaktionsteams von pfand - Das Magazin machte sich auf den Weg zum naheliegenden Kunsthistorischen Museum Wien, um der Pressekonferenz zum Projekt Crown beizuwohnen. Wir haben viele spannende Erkenntnisse und noch zu ergründende Fragen rund um die Wiener Reichskrone mitgenommen!

Wiener Reichskrone: Insigne des Heiligen Römischen Reiches

Sie ist ein Star der Kaiserlichen Schatzkammer - die Wiener Reichskrone. Als eines der ideell und materiell wertvollsten Objekte der Schatzkammer stellt die Reichskrone eines der bedeutendsten Symbole europäischer Geschichte dar. Sie ist, als Teil der Reichskleinodien, auf zahlreichen Gemälden und einigen Fotos verewigt und Herrscher wie Karl der Große, Kronprinz Rudolf oder Napoleon werden teilweise zu Recht oder Unrecht mit der Insignie in Abbildungen geschmückt beziehungsweise damit in Verbindung gebracht.

Um die Krone ranken sich, trotz 250-jähriger Forschungsgeschichte, zahlreiche Mythen und offene Fragen. Diesen versucht ein interdisziplinäres Forschungsprojekt des Kunsthistorischen Museums auf den Grund zu gehen. Forscher:innen aus den Bereichen Konservierungswissenschaft, Naturwissenschaft und Kunstgeschichte arbeiten daran, die Entstehung und Geschichte der Krone zu ergründen.

Offene Fragen drehen sich um die Datierung, Herkunft, Materialität, Technologie sowie den Erhaltungszustand der Krone. Zudem soll erforscht werden, welche Teile der Krone im Originalzustand sind und welche Teile durch Nachbearbeitung und Reparaturen ergänzt wurden. Vor dem interdisziplinären Projekt waren weder die Goldlegierungen noch der Steinbesatz naturwissenschaftlich bestimmt worden.

Die Wiener Reichskrone

Die Wiener Reichskrone wiegt ca. 3,5 kg und ist besetzt mit 172 Steinen, 224 Perlen und vier Emailplatten. Zu ihr gehören auch ein Samtkissen und eine Transportbox. Die Form ist achteckig, mit einem Stirnkreuz und einem Bügel, der mit einem Kaisernamen verziert ist. Lange vertrat man die Theorie, dass der Kronreif aus ottonischer Zeit stammt und Stirnkreuz und Bügel später ergänzt wurden. In jüngster Zeit gibt es allerdings auch gegenläufige Theorien aus der Archäologie und Geschichtswissenschaft, die eher davon ausgehen, dass die Krone zu späterer Zeit, entweder unter Konrad II oder Konrad III, entstand. Allerdings ist bisher keiner dieser Ansätze unter den Expert:innen auf volle Akzeptanz gestoßen.

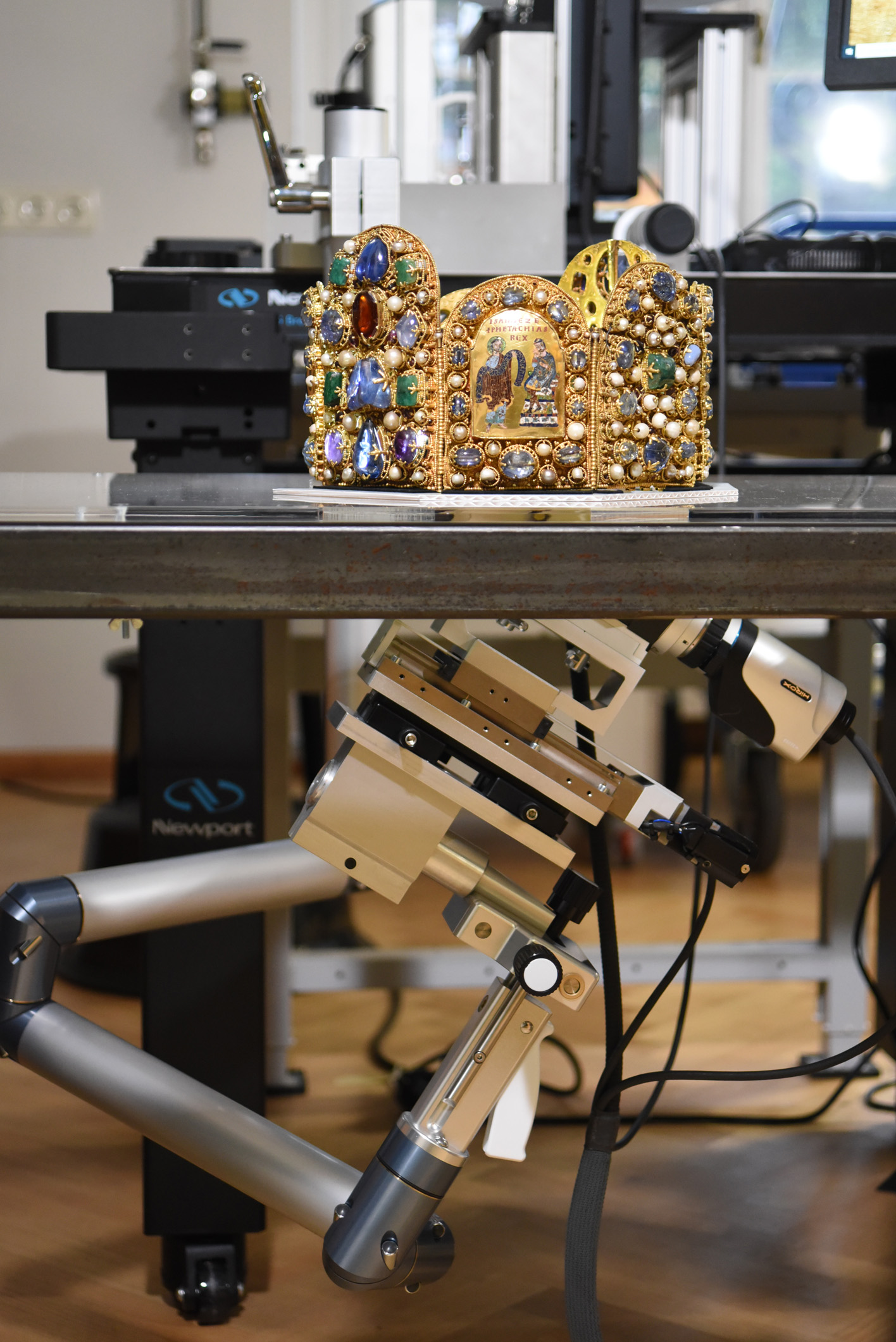

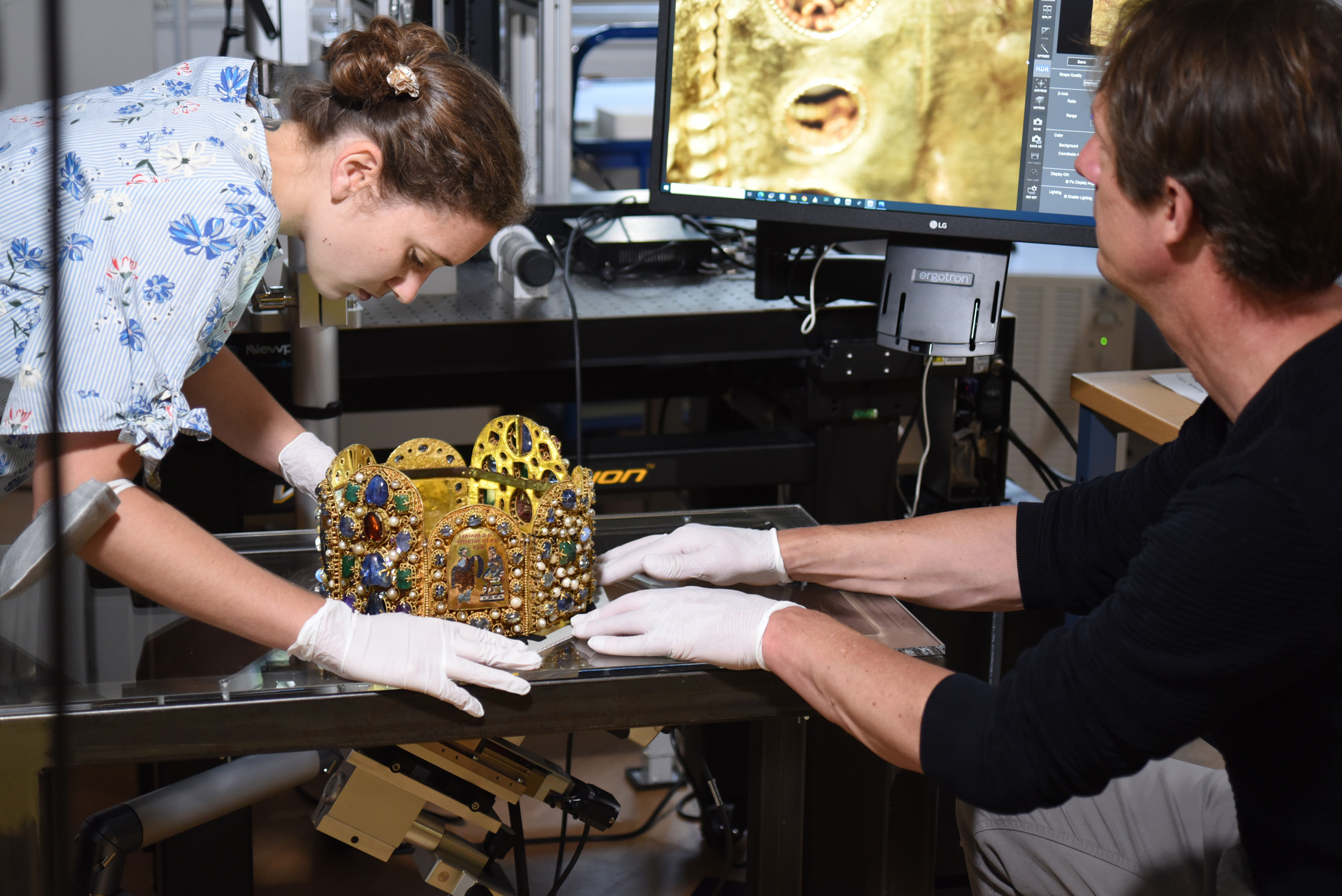

Zerstörungsfreie und mobile Methoden zur Untersuchung der Reichskrone

Den Forscher:innen stehen verschiedene Analysemethoden (wie z. B. RFA- Röntgenfluoreszenzanalyse, Photoluminesenz Spektroskopie, Raman Spektroskopie) zur Verfügung. Wichtig ist dabei, dass die Methoden zerstörungsfrei und mobil sind, denn die Krone darf weder durch die Untersuchung beeinträchtigt werden, noch darf sie das Kunsthistorische Museum verlassen.

Dem Team ist es geglückt, mithilfe eines 3D Digitalmikroskops den Aufbau und erstmals die Rückseite der Krone verzerrungsfrei zu dokumentieren. Zudem hilft die 3D Mikroskopierung dabei, Einschlüsse der Steine zu dokumentieren und bei der Fundortanalyse zu unterstützen.

Dem Team ist es zudem gelungen, alle Steine zu bestimmen. Sie fanden 71 Saphire, 50 Granate, 20 Smaragde, 13 Amethyste, vier Chalzedone, drei Spinelle und elf Glassteine in der Krone eingefasst. Die Datierung und Fundortanalyse gestalten sich allerdings etwas schwieriger.

Bemerkenswert ist auch der rote Spinell im Zentrum der Stirnplatte. Die Untersuchung hat ergeben, dass der Stein Temperaturen von beinah 1000 Grad ausgesetzt war, bevor er in die Krone eingesetzt wurde. Ob es sich hierbei um eine sehr frühe Behandlung zur Farbveränderung oder es um „natürliche“ Umstände handelt, ist noch offen.

Wir sehen gespannt weiteren Erkenntnissen des Projekts Crown entgegen. Wer mehr über das teilweise durch Crowdfunding unterstützte Projekt wissen möchte, findet alle Infos des Forschungsprojekts hier.

Das könnte dich auch interessieren

Kommentare anderer Nutzer

Kommentiere als Erste(r) diesen Artikel!

Schreib uns einen Kommentar

Bleib am Laufenden - abonniere den kostenlosen Newsletter von pfand - Das Magazin: